La Traversée des apparences

Les Sortilèges du temps

Jardins secrets

À la croisée de la nature et de la science

Chanter la vie

La Maison et le Monde

Femme, femmes

On a toujours vingt ans

Croyances et dépendances

Les films de notre vie

Social, capital

C'est quand le bonheur ?

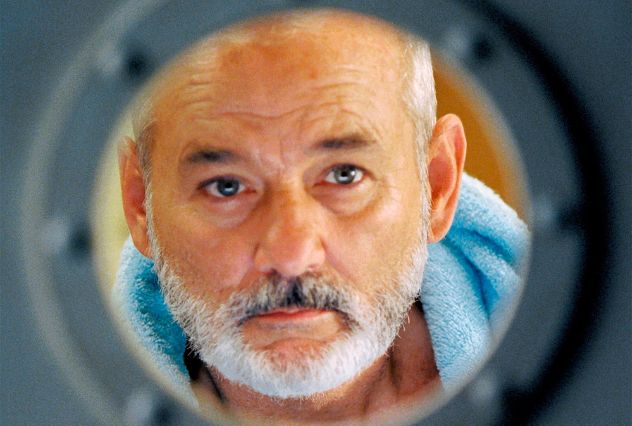

Première saison de Tout l'art du cinéma

Vertiges du pouvoir

Les feux de la rampe

La beauté du monde

Voyageurs et conquérants

Doubles, fantômes et faux amis